若者たちよ、「未踏峰連山」を目指せ。山を「造る」者であれ。

人間とテクノロジーの未来は、どのように夢見られ、そして実現されていくのか。それを「石井裕」というキーパーソンを例に、目と耳と心で、実感できるトークが、NoMaps Conference 2021の幕開けを飾る基調講演として2021年10月13日(水)に実施されました。

当日は、米国ボストンからリモートで石井裕MIT教授を迎え、現地が真夜中であるにもかかわらず、1時間に亘る講演と質疑応答をしていただきました。

その内容は、研究の軌跡と成果を紹介するにとどまらず、壮大なビジョンと深遠な哲学をベースに、人間とテクノロジーが可能にしていく未来を「未踏峰連山」に喩え、次代を担う若者たちに向けて、「未踏峰連山を造る者であれ」と熱く語りかけるメッセージに満ちたものでした。

そして自身をここまで押し上げた推進力は「孤高」、現在もなお未来を見つめ精力的に活動する原動力は「死」である、と……。

本講義は、映像による情報量の圧倒的な豊富さに加え、インパクトある漢字と英語表記で精神性・芸術性を表現する演出が満載であるため、このリポートを読んで興味を持たれた方は、アーカイブ映像をご覧ください(レポートの最後にリンクしています)。

モデレーターは、北海道大学大学院情報科学研究院·准教授:坂本大介先生です。

世界を俯瞰せよ。そして自身の進むべき方向を示す羅針を確立すべし。

四半世紀にわたりマサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボで、タンジブル・ビッツ(Tangibule bits)の研究開発に携わってきた石井裕教授。本来形のないデジタル情報を、手で触れることができるよう有形化(タンジブル)するこの概念は、コンピュータサイエンスやエンジニアリングの領域にとどまらず、メディアやアートの領域にまで圧倒的な影響を与えてきました。

本講義は「北海道の、日本の、世界の、未来を担う若者にメッセージを伝えたい」という石井教授の言葉で始まり、まずは青春期を札幌で過ごした教授の、現在まで続く精神性を形づくった心象風景を紹介。キーワードは「孤高」であり、「孤独・寂寥というものが人生に深い影響を与えること」をこの時期に実感した、と若山牧水の歌や村上春樹の小説を例に語り、聴く者の心に強く浸透する導入となりました。

次に、MITメディアラボに転職した経緯と、そこでの初期の闘いに言及。大事なのは、いかに世界に通じる独創的な研究を行うかであるが、「世界には最先端をいくライバルたちがいる。彼らをいつかアッと言わせたいという夢と、追い抜かれる恐怖の間で走り続けてきた」と、教授。闘う力を身につけるためには、「幼い頃から慣れ親しんでいる居心地いい文化・社会の中にいつまでもいてはだめ。全く違った価値観の文化の中に自分を放り込み、そこで生き残るための《他流試合》《異種格闘技》を繰り返しなさい。若者よ、海外飛躍(ゴー・アブロード)!」と、自身の体験をふまえて力を込めました。

世界は常に変化を続けており、時にそれは、今までの価値観をあっという間に《無》にしてしまうほど破壊的な革新。「生き残るためには、自分が今どこにいる?どこへ向かっている?という問いを常に発し続けながら進路を見極め、適応していくこと。高い視点から、世界の動きを見極める視座を確立するためのコンパス(羅針)を、若いうちにいかに自分の中に創り上げるかが大切」。また、教授は膨大な情報の流れを水流や川に喩え、高速で世界を循環する情報と自分がどう繋がり、その果てに自分がどう世界に影響を与えられるか(何を還元できるか)という、エコシステム的な視点を持つことの重要性を説きました。

シームレス・メディア・デザイン/タンジブル・ビッツ/ラディカル・アトムズの概要を紹介

これまで関わった3つの研究の概要解説では、興味深い画像・映像資料が次々と映し出され、目が釘づけに。

1 NTT時代に関わった研究、シームレス・メディア・デザイン

2 タンジブル・ビッツ

3 最新の研究であるラディカル・アトムズ

1の「シームレス・メディア・デザイン」では、「離れた空間を連続的に接続する」ことに成功した、双方向の新しいコミュニケーション&コラボレーションツール「クリアボード」を紹介。この発明が縁でMITに招かれたものの、大学では「全く新しい研究を始めることを Prof. Nicholas Negroponte に強烈に要求され、それを受けて真剣に取り組んだのが闘いの始まり」であったそう。

次いで教授は昔の天球儀を例に解説。太陽系の天体の動きをモデルで表現した天球儀は、ハンドルを手で回すと天体が動く。そのとき、人の筋肉、骨、神経系は天体の動きに完璧にシンクロし、いわば体が太陽系の一部になる。「そういうエンゲージメント・カップリングが、今のグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)にはないんです」と述べ、「研究は、tangible=実在触確、aesthetic=美意識、interaction=相互対話が重要であること、ディジタル情報を実体化することでさらに美しく、人々を感動させ、共鳴させる、この3つを基軸にしています」と語りました。

そのタンジブル・ビッツの概念を初めて論文化したのは1997年のこと。しかし「非常にcontroversialな(物議を醸す)論文」であったため、学界からは拒絶されかけました。しかし、データを2次元のピクセル表現から「3次元世界へ持ち上げ、物理空間に突き出して手で触れるようにし、さらにそれをダイナミックに変化させる」という夢に果敢に取り組みました。「ピクセル・エンパイア(帝国)への挑戦をし、新しいパラダイムを創ろうじゃないかというのが私の新しいゴールでした」。

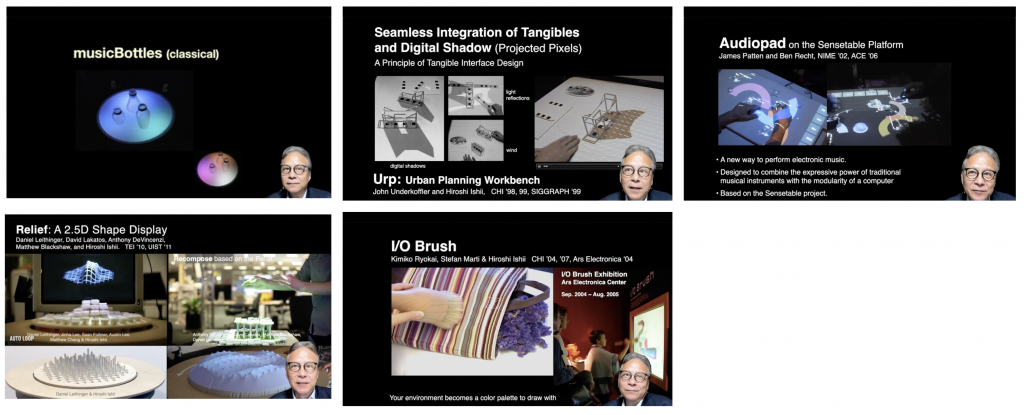

タンジブル・ビッツの応用例として、瓶に触れると音楽が聞こえる「ミュージック・ボトル」や、タンジブル・インターフェースの概念が分かりやすい「デジタルシャドウ」、音楽に応用した「オーディオパッド」、ランドスケープデザインの表現を助ける「サンドスケープ」、身の周りのものをインクにしてデジタル画を描く「アイオーブラシ」、ほかを紹介しました。

最後にラディカルアトムズのことを、石井教授は「ダイナミックで物理的で、なおかつコンピューティショナルな新しいマテリアルを作るという、ちょっとクレイジーな夢」だと紹介。メディアアートの祭典、ARSエレクトロニカ2016(オーストリア・リンツ)では、イベント全体を象徴するテーマとして採用され、アルケミスト・オブ・アワ・タイム(今世紀の錬金術)という素晴らしいサブタイトルを受けて、大々的に展開できたことを喜びと共に紹介しました。

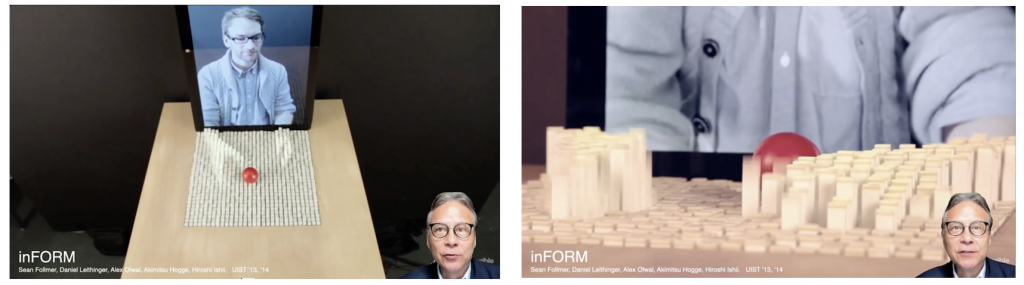

特に、従来のレンダリングではコンピュータ・スクリーン上のみであったものを、フィジカルな世界に実体化した「inFORM」システムは、「離れた場所にある物体に触ることができるタンジブル・テレ・プレゼンスシステム」として大きな反響を呼んだそう。後には、この inFORM を3台をつなげたtriptych(三連幅)マシーン TRANSFORM も開発しました。

研究者は、芸術的であり、分析的であれ。そして詩的であり、現実的であれ。

「私たちの研究の柱はINVENT&INSPIREです」と語る石井教授は、その精神性と美学から導き出された、芸術論とも聞こえる信条を披露してくれました。

「発明したものを人々に伝えるためにはインスパイアすることが大事なんです。だからこそアーティスティックなアプローチが必要。スローガンは”Be Artistic & Be Analystic(芸術的であれ、分析的であれ)”そして、”Be Poetic&Be Pragmatic(詩的であれ、現実的であれ)”です」。

一般には相反するものと思われがちなArts&Scienceが研究の大きな柱であると語り、「それぞれの世界が持っている違った価値観をいかにフュージョン(融合)するかが大事」と述べ、芸術と科学の素晴らしい融合例である「ミラー・フーガ」を紹介。

さらに、アート、サイエンス、デザイン、テクノロジーがそれぞれ持つ違った価値観のスパイラル(螺旋)をブリューゲルの絵画「バベルの塔」に重ねて、「それらのスパイラルを回し続け、本質的な問いを発し続けることを通してさらなる高みへと次元を上っていく、それこそが私たちのtransdisciplinary(分野を超えた学問の追究)なアプローチです」と解説を行いました。

「三感」と「三力」で生き抜き、「生還」することを、若い人たちに教えたい。

石井教授がさらに熱を込めたのが、若者に伝えたいメッセージを込めた「三感」と「三力」のお話。まずは飢餓感、屈辱感、孤高感の「三感」が説明されました。

飢餓感は、目の前にあるチャンスを決して見逃さず、瞬時に食らいつける知的飢餓感と瞬発力のこと。屈辱感は、「悔しさ」を、いつの日か!という「正のバネ」に変換する内燃機関。冒頭にも登場した孤高感は、それこそが未踏峰連山を目指す独創人の到達すべき究極の境地である、と。

さらに出杭力、道程力、造山力の「三力」を解説。出杭力は石井教授いわく「出る杭は打たれる、しかし出すぎた杭は誰に打てない」。けだし名言のこの精神で「徹底的に出続けることが若いときに大事」とアドバイス。道程力は、「100mを人より速く走ることではなく、原野を一人切り開き、まだない道を一人全力疾走することこそ真の競争(創)」という信念を、のちに高村光太郎の名詩「道程」になぞらえて命名。造山力は、MITで必死に闘った日々に由来していることを語り、世界で生き残る条件はこの「三力」だと断言しました。

本講義のタイトル「未踏峰連山」という言葉には、エベレストで亡くなった登山家・栗城史多氏の影響があることにふれたのち、「登山家は命を張って世界の記録に挑戦する。素晴らしいが真似できない。一方で、まだ存在していない山を造るというアプローチは、自分にもできるかもしれない。そういうものがあるんだということを、この講演で皆さんにお伝えしたい」と結び、基調講演本編は終了しました。

そして付け加えられたのは、講演を聴く私たちへの問い。「君は登山家ですか?造山家ですか?」。そして「冒険に大事なのは、生きて帰ること」と、冒険家・植村直己の言葉を引用して語り、登山で命を落とす人がいるように、研究者でも「造山」の途中で燃え尽きてしまう人が多いことに言及しました。「皆さん、どうか生還を」とエールを送ると共に、「技術は瞬く間に陳腐化するが、本当の哲学・美学・ビジョンは未来を照らし続けると私は信じています」と結びました。

質疑応答~原動力は、どう生きて、どう世界に記憶してもらいたいか。

質疑応答では、「コロナ禍によって、むしろ様々なオンライン上の活動が活発化している」という発言に対し、石井教授が「デジタルに楽観的な気持ちを持つのは危険」と断言。「研究の上でも、一番大事なのはコミュニケーション。信頼を作り、強い仲間を作るためには、同じ釜の飯を食って一緒に議論し、一緒に美術館を歩き回りといった体験は不可欠です。握手やハグ、近くにいて感じる相手の鼓動や呼吸のリズムに同期するなど、そういう体験を全てバーチャルでやるのは困難」と語り、人とのリアルな関わりの大切さを訴えました。

次に、今なお溢れる情熱の源泉は?との問いに、石井教授は「それは、死です」とセンセーショナルに即答。「たぶん20年後にはこ僕はの世にいないし、あと10年くらいしか全力疾走できない。死の恐怖、忘れ去られる恐怖との闘い。それが原動力です。死ぬ前にやりたいことがいっぱいあるので、立ち止まる、休む、そんな時間はない」と語り、その貴重な時間軸の中で本講義を受諾したのは、「聴いたうちの何人かでも、(インスパイアされて)新しい道を拓いてくれることを夢見ているからです」。

さらに、美学についての問いに、「(美とは)抽象化」と回答。たとえばそれは、全宇宙を5・7・5で表現する俳句のような抽象化力。「牧水の歌を紹介したが、凝縮された歌はどんな優れた8K映像より遥かに(訴えるものが)強い。言葉はものすごく大事」と語り、孤高の青春時代に読み込んだ詩集を例に、「メッセージをcrystalize(明確化)し、削ぎ落としてシンプルにしつつ、いかに深いものを伝えるかが大事」であり、先述のINVENT&INSPIREのためには、「研究者は詩人でなければならない。芸術家でなければならない。表面的ではなく本質的な、相手の胸に届きハートを鷲掴みにして揺さぶるようなメッセージを込められないと意味がない」と熱く語りました。

深いメッセージとアドバイスに満ちた本カンファレンス。その最後に語られたのは、若者への想いでした。

「今の平和をただ楽しむのではなく、次の世代へ繋げる責任は強烈だと自覚してほしい。そのためにも歴史を学んで。そして、自分を見つけること。自分は何者なのか、どう生きたら死ぬとき後悔しないか。自分の死と、さらにその先まで視野に入れて今から真剣に考えて。素晴らしい先人はたくさんいるので、伝記や映画で自分のロールモデルを見つけ、悔いなくそれぞれの人生を生き抜いてほしい。その重要さに、少しでも早く気づくことが大事です」。

執筆:重田サキネ

アーカイブ動画/北海道大学 数理・データサイエンス教育研究センター youtubeチャンネル